偏平足の改善には土踏まずのアーチ調整コース|さいたま市の整体院

監修:冨澤敏夫(柔道整復師)N2023/5/25

偏平足の改善には土踏まずのアーチ調整コース

土踏まずのアーチ形状の部分は、人間の第一の土台として地面からの衝撃吸収と歩行などの運動機能、またバランスを保つための安定機能の働きがあります。

正常と言われている足裏のアーチ形状は、適度なくぼみがあります。

偏平足と呼ばれている場合は、このアーチ形状が低下して地面に近づいている。また地面に接地している状態を言います。

私の子供のころは、学校のプールの授業で歩くと足裏のアーチがなく「べた足」の状態で、足跡がつくため偏平足を認識していました。

原因としては、生まれつきの骨格の遺伝や、足裏の筋肉や腱膜の弱体化で起こる場合などがあります。

また、スポーツ選手では特にお相撲さんが足裏の筋肉が発達して、筋肉の盛り上がりで偏平足のような足裏になるなどもあるので、偏平足だから良くないとは一概には言えません。

この記事では、偏平足を正しく理解して予防や改善に役立てていただければ幸いです。

偏平足のイメージは!

![]() 長く歩くと疲れやすい、合う靴が少ない!

長く歩くと疲れやすい、合う靴が少ない!

![]() 足の裏が慢性的に痛みが起こりやすい!

足の裏が慢性的に痛みが起こりやすい!

![]() 生まれつきだからあきらめるしかない!

生まれつきだからあきらめるしかない!

![]() 早く走れない、走ると疲れて膝や腰が痛くなる!

早く走れない、走ると疲れて膝や腰が痛くなる!

![]() 踏ん張る力は強いが、俊敏な動きが苦手である。

踏ん張る力は強いが、俊敏な動きが苦手である。

目次

- >偏平足とは?

・ 足裏の前足部で発生する痛み・ 足底腱膜とは?・ 足底腱膜の機能とは?・ 成長と共に形成される- >足裏の大切な3つの機能とは?

・ 免震機能・ 運動機能・ 安定機能- >偏平足になる原因には色々ある!

- >偏平足に対応した足裏のアーチ調整の整体法

偏平足とは?

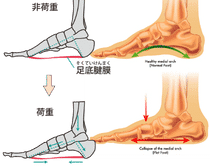

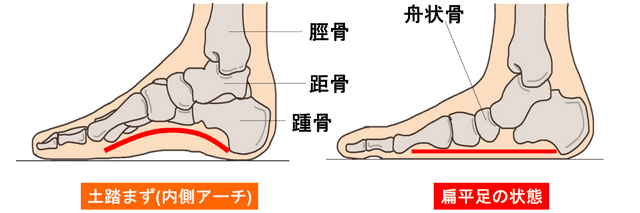

土踏まずと呼ばれている足裏にあるアーチ形状した部分です。

偏平足とは、足裏にある土踏まずと呼ばれている「くぼみ」を指します。

偏平足とは、足裏にある土踏まずと呼ばれている「くぼみ」を指します。

通常では幼児期は発達途中のため偏平足ですが、成長することにより土踏まず(足裏のアーチ)が形成されてきます。

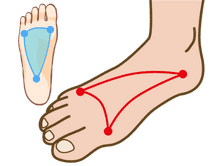

土踏まずは、足裏のアーチでは内側の縦アーチを指していますが、足裏には3つのアーチが存在しています。

足裏のアーチは、人間の第一の土台として「3つの機能」の働きを担っています。

その要として「足底腱膜」という組織が足裏には存在しています。

・ 幼児期に生じる扁平足を幼児期扁平足と呼ぶ。・ 成人に生じる扁平足を成人期扁平足と呼ぶ。・ 幼児期は偏平足で成長と共に土踏まずが形成される。・ 足裏のアーチには3つの機能が備わっている。

まとめ

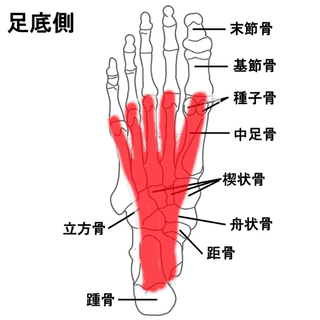

足底腱膜とは?

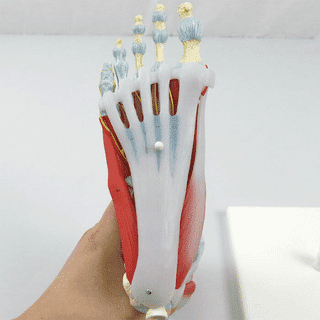

足底腱膜とは足裏のアーチ形成のサポートと、歩く際のバネの機能がある線維性の腱です。ど

とても丈夫で簡単に切れるところではないですが、部分断裂など起こして腱が硬くなる場合や、テンションがゆるみアーチが低下するなど問題が起こり足底腱膜炎を引き起こします。

足底腱膜のイメージ

足底腱膜の模型

・ 足のアーチを保つために必要な腱膜である。・ 歩く際に推進力を作りだすバネの機能がある。・ とても丈夫な組織で断裂することは稀である。

まとめ

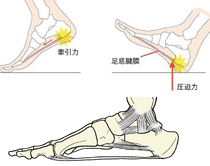

足底腱膜の機能とは?

足底腱膜の機能には、トラスト機構(荷重時に足部の衝撃吸収作用)とウィンドラス機構(足底腱膜が緊張して推進期の力の伝達を高める作用)です。

足底腱膜炎になる場合は、歩行・ランニング中にウィンドラス機構の亢進で足底腱膜の緊張が強く(硬く)なり付着部で牽引ストレスが繰り返し起こり発症する場合と、②トラス機構の低下で足底腱膜の緊張が低下(緩みすぎ)して、荷重時にアーチが落ちて付着部への圧力が発生した場合です。

トラスト機構

ウィンドラス機構

・ トラスト機構は、荷重時の衝撃吸収の役割がある。・ ウインドラス機構は、歩く際に地面からの力を伝える役割がある。

まとめ

成長と共に形成される

写真は2歳の子供の足裏で、もう一つは成人女性の足裏です。そして足型は土踏まずの成長の過程を表しています。

土踏まずは、学童期にはある程度は形成されていますが、個人差があるため下記は参考までにしてください。

・ 土踏まずは学童期にはある程度は形成されている。・ 土踏まずの形成には個人差がある。

まとめ

足裏の大切な3つの機能とは?

第一の土台である足裏は、地面との接地面が全身の2%です。このわずかな面積で二足歩行を実現して地球上で動いています。

重力の影響を受けて足裏に負担が集中するために、片足26個の骨の絶妙な構造で、アーチを形成して地面からの抗力を受け止め、身体に伝えて生活をします。

そのため、足裏には3つの機能が備わっています。一つ目は免震機能、二つ目は運動機能、三つ目は安定機能です。

・ 免震機能・ 運動機能・ 安定機能

まとめ

免震機能とは?

免震機能とは、歩く時の踵からの着地・走る時の足裏への着地・ジャンプして着地するなどの日常生活やスポーツ活動で起こる足裏に起こる衝撃を吸収する機能です。

足裏のアーチ構造と足底腱膜・足底にある筋肉群が活躍しています。

運動機能とは?

運動機能とは、歩く時の蹴り出す動き・走る時の足裏着地から反発力・ジャンプ時の動きで起こる力を伝える機能です。

これも、足裏のアーチ構造と足底腱膜・足底にある筋肉群が活躍しています。

安定機能とは?

安定機能とは、歩く際に片足になる瞬間・走るときに片足になる瞬間などのバランスを保つ機能を言います。

これも、足裏のアーチ構造と足底腱膜・足底にある筋肉群が活躍しています。

偏平足になる原因には色々ある!

偏平足になる原因には色々ありますが、大きく分けて先天性と後天性というタイプがあります。

先天性は、生まれつきの扁平足で骨格の構成に土踏まずがない状態と考えてください。

後天性は、生まれつきではなく成長過程で足裏の機能低下が原因で起こると考えてください。

・ 足裏の筋力低下によりアーチが崩れる。・ 捻挫や骨折の後遺症として足裏の弱体化。・ 合わない靴を履き続けた結果で起こる。・ 運動をあまりしない、運動不足が原因で起こる。・ 加齢により足裏の弱体化が進行している。

後天性の偏平足の原因

偏平足でも良いタイプがある。

相撲の力士や陸上選手、プロのアスリートは足裏の筋肉群が極端に発達しているため、土踏まずの盛り上がった筋肉が地面と接地して、偏平足のような状態になります。

この場合の偏平足は鍛えられた足裏のため、とても素晴らしい足裏の状態です。

偏平足に対応した足裏のアーチ調整の整体法

入念なカウンセリングと全身の整体が特徴です。

原因を導き出す入念なカウンセリング。

足裏アーチ調整で足の機能を向上させる。

骨盤と腰椎下部を矯正をして調整する。

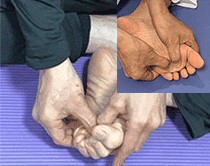

マッサージで足裏をほぐします。

偏平足は、慢性的な疲労を引き起こすため、マッサージでほぐすことで、筋肉を活性化します。

偏平足は、慢性的な疲労を引き起こすため、マッサージでほぐすことで、筋肉を活性化します。

浮腫み、発痛物質の発生と停滞、そして時々疲労が強くなる症状をマッサージにより改善させます。

ストレッチで足底腱膜の柔軟性を改善します。

マッサージでほぐした後は、動きを回復させるためにストレッチで動かして行きます。

マッサージでほぐした後は、動きを回復させるためにストレッチで動かして行きます。

足の骨(足根骨)が固まっているため、ゆっくり一つ一つの関節を動かしていきます。

足裏アーチ矯正で足の機能向上を促します。

足裏のアーチ矯正も同時に行います。当整体院で行う足裏のアーチが崩れを調整します。

足裏のアーチ矯正も同時に行います。当整体院で行う足裏のアーチが崩れを調整します。

踵骨、土踏まずの骨などポイントになる部分を丁寧に調整していきます。

セルフケア法の指導

自宅で出来るセルフケアで、足裏の機能を改善するケア法を指導します。セルフケアを行うことで改善のスピードが速くなります。

自宅で出来るセルフケアで、足裏の機能を改善するケア法を指導します。セルフケアを行うことで改善のスピードが速くなります。

詳しくは、 足裏のセルフケア法をご覧くださいませ。

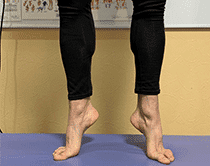

偏平足に良い運動法

偏平足を改善させるためには、足裏の筋力強化が必須になります。そのためには努力が必要で、下記の運動を毎日コツコツ行うようにしましょう。

朝起きるときの一歩目、休んでから歩き始めの強い痛みは要注意

朝起きて床に足を着けたとき、強い痛みを感じて歩けないことがあります。長く座り休憩して立ち上がり歩き始めに、足裏がつるような痛み、走る痛みがあるときは要注意です。

足裏に疲労が蓄積している証拠です。

この状態が継続していると足裏の筋肉が弱くなり、荷重がかかるときに足裏のアーチが保てないため、後天性の偏平足に進行する可能性があります。

偏平足が原因で、足底腱膜炎やモートン病・中足骨骨頭痛・踵の痛みなどを引き起こします。

そんな時は、当整体院で指導しているセルフケア法を実践して回復を促しましょう。早期ケアが大切です。

偏平足の整体コースの料金と予約方法

当院は一人一人丁寧に整体を行うために、完全予約制になっています。

![]() 電話番号: 048-789-7743

電話番号: 048-789-7743 ![]() 予約: 初回割引予約フォーム

予約: 初回割引予約フォーム

初回費用 ¥12100は、割引予約フォームで申し込むと ¥9,900 になります。

| 内訳 | 初回費用 | |

|---|---|---|

| 足裏痛コース | 初見料 ¥3,300 施術料 ¥8,800 |

¥12,100 |

さいたま中央フットケア整体院の紹介

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00〜18:00 | ー | ● | ● | ー | ● | ● | ● |

| 18:00〜21:00 | ー | ● | ー | ー | ● | ー | ー |

火曜・金曜は夜間診療21:00まで可能

祝日は休診、完全予約制

信頼される理由【全国から来院】【口コミ評価4.6】【25年の臨床経験】

〒338-0013

〒338-0013

埼玉県さいたま市中央区鈴谷4-17-13

電話)048-789-7743

定休日:月・木・祝日

火・水・金・土・日:9:00~18:00

火・金は夜間営業18:00~21:00

南与野駅(西口)下車、徒歩8分 ※わからない時は電話をください。

詳しくは、 アクセスページをご覧くださいませ。